2025年春休みの自由研究発表会で、「なぜ、ドラマ『半沢直樹』はとても視聴率が高いのか?」で大賞を受賞した、スクール生Aさん(小学5年生)。

インターネットで調べておしまい、という研究も見られるなか、アンケートを自分で企画して盛り込み、客観的に見ても、頭一つ抜けた立派な発表でした。

しかし意外にも、初めて自由研究発表会にチャレンジしたときは、「もう嫌だ、やりたくない」と口にするほどの大苦戦。

しかしそこで無理強いをせず、気持ちが向くまで、信じて待つことができたため、今回の飛躍に繋がったように見えます。

スクール生Aさんのお母様にインタビューを行いました。

聞き手:よりかね隊長(フリーダム・アイランド)

自分が「やりたい」と思ったものへの情熱がすごい。やりたくて作ったアンケートが受賞の決め手に

――2025年春の自由研究発表会の大賞受賞、おめでとうございます。前回参加(2023年)の発表会での、Aさんの大苦戦を考えると、トロフィーを持ち帰ることができて、本当に良かったですね。

ありがとうございます。トロフィーを嬉しそうに持って帰ってきました。賞金は「大賞(3,000円)」よりも「爆笑で賞(10,000円)」のほうが多い……なんて言いながらも、嬉しそうでしたね。

――事前にみんなの発表スライドを見るので(直前に最後のアドバイスを送るため)、「これが受賞しそうだな」という予測が立つんですけど、今回はAさんかな、というのは、最初に見た段階で思いました。

研究の中で、アンケートを取るという工夫が目立っていましたが、あれはどこから出てきたアイデアですか?

いろいろと試行錯誤する中で、「アンケートを取ろう」と自分で決めたみたいです。

――おお、自分で思いついたんですね。大賞受賞という観点では、とても大きかったと思います。

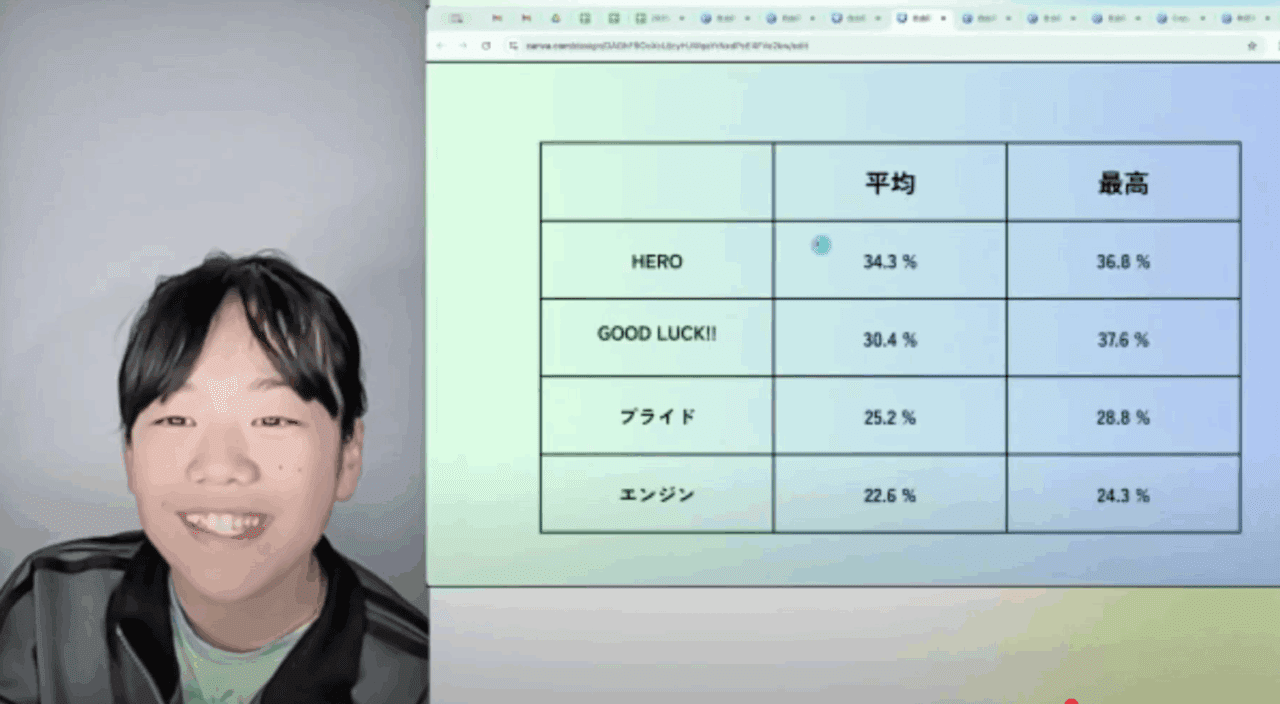

最近は、自由研究発表に参加する子たちも、ネットやAIで調べて終わらせようとする傾向が見えていて、そうなると内容も「ふーん」で終わってしまいがちなんです。

10人ほどの発表者の中で、アンケートを盛り込んだのはAさんだけでした。

実は、アンケートをとるための、取材スクリプトまで作ってきたんです。それがもう、ちょっと爆笑もので。

「ちょっと時間よろしいですか?」から始まって、「娘が自由研究で半澤直樹について調べています。3問だけ答えてください」…といった台本を全部作ってきました。

娘は、そういう脚本やあらすじを書くのが好きで、むしろ台本を作りたいがためにアンケートも作ったみたいなところがあります。

学校でも、運動会の演目説明で「挨拶文を書いて良かった人が代表になる」というとき、文章力で選ばれたことがあります。自分が「やりたい」と思ったものへの情熱がすごいんですね。

一方で、毎日の学校生活で熱心に取り組んでいるかというと、まったくそんなことはなくて。宿題の感想文や、授業の振り返りを書かなきゃいけないなど、興味がないことは、途端にやる気を失って、全く進まない。

――今回はテーマ選びも良かったですよね。受賞は視聴者投票で決めますが、保護者の割合はそこそこ多い。保護者世代なら『半澤直樹』を大抵は知っているので。

前回、世界自然遺産・知床をテーマにした自由研究発表会の時と比べても、やる気が全然違った印象でした。

ここ1年ぐらい、ずっとドラマにはまっているんです。彼女は感情のかたまりみたいなタイプなんですけど、ドラマってすごく感情を動かされるじゃないですか。物語とかすごい好きなんですよね。

朝ドラの『舞い上がれ』から始まって『虎に翼』とか。あと夜のドラマとかも、今だいたい平均4つぐらい見てるかな、録画して。そこに心動かされて、まとめたい、みたいな気持ちになったんでしょうね、きっとね。

2023年夏|初参加の自由研究発表会で大苦戦「もう嫌だ、やりたくない」

――Aさんの自由研究発表会の初参加は、2023年の夏休み。当時は、「世界自然遺産・知床|野生動物探し」と「自由研究発表会」がセットになったプログラムでした。

(現在は自由研究発表会が単独プログラムとなっており、自由なテーマで参加できます)

しかし、終わったあとには「もうやりたくない」と言っていたそうですね。

あのときは、本人は知床に行きたくて、プログラムに申し込んだんですけど、自由研究発表会がセットになっているのを、あとで認識したみたいなんです。「え?そんなの聞いてない」と。

私は「言ったじゃん」「セットになっているんだから、やるしかないんじゃない」というような話をしたのですが、案の定というか、先ほども話したとおり、やる気がないと全く進まないタイプなので。

――ぜんぜん進まなかったんですね。

2025年以降のプログラムでは、自由研究づくりからサポートしていて、2〜3回集まってワークショップを行っていますが、当時は完全に自宅で完成させる必要がありました。

ギリギリまで手をつけず、「できるところまででおしまい」という形になりました。

もちろん中途半端な出来栄えで、受賞にはほど遠い状態です。

――そのときのAさんの様子はどうでしたか?

特に落ち込むでもなく、「あー嫌だったな」という感じです。用事があって発表会にリアルタイム参加できなかったので、発表動画を送るだけ送って、「もう嫌だ、やりたくない」と。

それ以上は何もなかったです。親としても、「いまいち盛り上がらなかったな」「まあでもしょうがないか」ぐらいで、そのまま特にアプローチはしませんでした。

夏休みのあと、知床には、冬の流氷ウォーキングプログラムで「もう1回行きたい」となって行くんですけど、その時は「自由研究ないよね」と確認して行くぐらいでした。

2024年冬|“自由研究なし” のはずが、どういうわけか学校課題で自ら再チャレンジ!

――その冬の知床の「流氷ウォーキング」プログラムの参加が、大きな転機だったそうですね。

学校から出ていた自主学習(ノートに自由テーマでまとめてくる)の宿題があって、せっかくだから知床をテーマになにか書いたら? みたいなことを言ったんです。隊長も写真をいっぱい送ってくれましたしね。

そうしたら、「じゃあスライドを作る」と言い出して。

ほう、みたいな。

――自由研究がないことを確認までして知床に行ったのに、帰ってきたら「まとめたい」と、自分から言い出した。不思議な変化ですね。

ちょっとそこの心の変化は、分からないです。正直、言われた親としても、また面倒くさくなって終わるのかな、ぐらいに思ってたんですけど。

ただその時に、一緒に写真を見ながら、「同じ知床に行ったのに、夏と冬ですごい違いじゃない?」「よく見たら、夏と冬で同じ場所の写真なのに、全然違うね。比較したら面白そうじゃない?」みたいな話はしました。

娘も、この違いは面白い、と思ったみたいです。写真だけはフォルダから出して使いやすいようにはしてあげましたけど、あとはもう、手を出すまでもなく、ぜんぶ自分でやりました。

夏と冬と行って、全然違ったという体験の大きさがあって、伝えたくなっちゃったのかもしれません。

――フリーダム・アイランドはもちろん、探究学習系の事業者は例外なく、驚きや感動、興奮を大事にしますけど、脳科学では、「情動」……つまり心の動きこそが、記憶を深く刻み込むトリガーになると言われています。

単に教室で習う、動画を見せられるだけじゃなくて、実際にやって楽しかった、興奮したという体験があると、やっぱり残るんですよね。

しかも地球上で唯一無二の知床ですからね。

流氷を見た経験とかね、流氷の中に入るすごい楽しかった経験とかね。なかなか小学生で体験できないですからね。

冬はオオワシ(翼を広げると2.5mになる絶滅危惧種の巨大鳥)、夏も動物(キタキツネ、エゾシカ、ヒグマetc.)いっぱいいるじゃんみたいな話になったり、あと魚の写真とかね、いろいろ伝えたいことが出てきたみたいです。

2025年春|自ら自由研究発表会への再チャレンジを決め、大賞受賞へ

――そんな経験を経て、2025年春の自由研究発表会に参加しようとなった、この流れというのは、どのような感じだったんですか?

実は私からは、なにも言っていないんです。

フリーダム・アイランドのプログラム選択のときに、いつもプログラム一覧を見せて、自分で選んでもらっているんですけど、「自由研究もやる」と言ってきたので、え? と驚きました。

もともと兄が、探究学舎の実践探究で、スライドを作って発表していたのを見ていて、娘は兄がやることは全部「私もできる」と思っていて、実際にやりたがるところがあるんです。

ですので、自由研究発表会みたいな “スライドを作って発表” は、もともとやりたかったのだと思います。

ただ、2023年夏の知床では、自由研究があると思っていなかったから、気持ちが乗らなかった。

それでも、一応は自由研究を作ったという経験、兄を見ていてやりたかったという思い、そしてなにより知床に夏・冬と行って、違いに驚いて、伝えたいという思いが芽生えたんじゃないですかね。

――Aさんは、大賞をとった2025年春の一つ前の開催、2024年夏の自由研究発表会を、参加はしていませんが、見学しているんですよね。これも大きかったかもしれないですね。

「世界自然遺産・奄美大島|野生の生き物探し」の発表ですね。確かに、娘はけっこう負けず嫌いなので、自分がやらないところでみんながやってて、というのは、刺激になったのかも。

できた経験、できなかった経験、参加しないで見てた経験とか、色々なことがきっと大事なんでしょうね。

“やりたくない” を見守れるのはなぜ?「自分で選んでやってみて、成功も失敗も経験して成長すると信じています」

――最後に1つ質問です。子どもが「やりたくない」となった時に、そのまま放っておけないという親もいると思います。そこをどっしり見守れたのは、なぜですか?

またやりたくなったらやったらやるだろう、という気持ちが根っこにはあります。子どもは、興味が向いているもの、好きなもの、今やりたいこと等は、コロコロ変わるので。

もちろん親としては、忙しかったとはいえ、やれない時間がないわけじゃなかったけどやらずにここまで来てしまった、みたいなのは、思うところがあります。

でも、「できない」も「その時やらない」も、これはこれでしょうがないと。

じゃあ一旦これはおしまい、と切り替えました。

色々アプローチはするけれど、選ぶか選ばないか、その時その時の、その子供の状態かなと思っています。そして最終的には自分で選んだものが残ってくるのだと思います。

――私自身、自分の人生を振り返っても、いったん辞めたけど、何年か後にやっぱりこれやろうと戻ってくるみたいなことは結構ありました。

最終的に、娘も、兄も、自分で選んで、自分でやってみて、それがうまくいくこともいかないことも経験して成長するだろう、とベースでは思っています。

そこは信じているんですよね。

――とても共感します。いろいろ経験したり、選択肢がある中で、相対的に「自分に合っているのはこれだな」というのが人生ですからね。

フリーダム・アイランドではそういう経験こそしてほしい。

実際、Aさんのように、一度は「やりたくない」となっても、結局ある時「やる」と戻ってきて、大賞を受賞するわけですから。

タイミングを待つ大切さ、信じてどっしり構える大切さが、多くの人に伝わるといいなと思っています。本日はインタビューに協力していただきまして、ありがとうございました!

プレゼンは「聴衆を飽きさせない」が最優先!

フリーダム・アイランドの自由研究作成ワークショップは、ビジネスシーンでも通用する、レポート作成とプレゼンテーションのエッセンスを、楽しみながら学べてしまいます。

ボーダレスに世界と繋がる。「自由」の本質を学ぶ。自立のための一歩を踏み出す。10代前半(小学高学年〜中学生)が “興味を持つ力” を武器に進学/キャリア形成を目指すための、実践型探究学習プログラム。